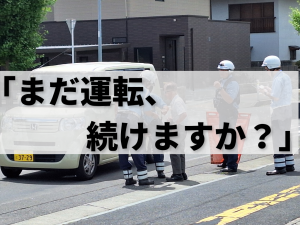

2025年7月17日、山形県寒河江市元町の横断歩道で痛ましい交通事故が発生しました。90歳の高齢ドライバーが運転していた車が、前方不注意のまま横断中の94歳の男性をはね、命を奪ってしまったのです

この事故は、地元住民だけでなく全国的にも「高齢者の運転」に対する危機感を一層高めるきっかけとなりました

この出来事を受けて、あらためて「高齢者の免許返納」について考えてみたいと思います。高齢ドライバーの免許返納の意義、そして現実的な課題について、寒河江市という地域特性もふまえながら掘り下げていきます

高齢者が加害者となる事故には、いくつかの特徴があります。

・判断力や反射神経の低下

・視野・視力の変化

・認知機能の衰え

・運転ルールの誤解や記憶違い

・身体機能の衰えによるブレーキ・アクセル操作ミス

特に90歳という高齢になれば、どれだけ運転歴が長くてもこれらの能力は確実に衰えているはずです

今回の寒河江の事故も「よそ見(前方不注意)」が原因とされており、注意力の低下が明白でした

高齢者自身が運転をやめる=免許を返納することは、社会全体にとって以下のような意義があります

事故を未然に防ぐことで、自分自身だけでなく他人の命を守ることにつながります

寒河江の事故のように、加害者も被害者も高齢者という悲しい現実もあり、「いつ誰が加害者にも被害者にもなるかわからない」という危機感が重要です

交通事故が頻発する地域は、「危ない町」というレッテルを貼られかねません

高齢者が自ら返納することで、地域全体の安心・安全な暮らしを守ることになります

「うちのおじいちゃんが人をはねたらどうしよう」と不安を抱えている家族も多いのが現実

返納は家族間の不安を減らし、信頼関係を保つ手段にもなります

高齢者の免許返納には多くの課題がつきまといます。寒河江市のような地方都市では特に顕著です。

地方では公共交通の本数が少なく、買い物・通院・銀行など、日常の足を車に頼らざるを得ません

「車がないと生活できない」という現実が返納の大きな壁になっています

多くの高齢者にとって、車を運転することは「まだ自分は元気だ」「誰にも頼らずに生活できる」という自尊心の現れでもあります

免許を返すこと=衰えを認めるような行為に感じられてしまうのです

タクシーの料金が高い、デマンドバスが使いにくいなど、行政の代替支援が不十分であることも課題の一つです

寒河江市では今後、高齢者の免許返納を促進しつつ、生活の質を保つための施策が急務です。

デマンド型バスの本数増加、タクシーチケットの支給、シニア向け乗合サービスなど、「車がなくても安心して暮らせるまちづくり」が求められます

現在も一部で「温泉施設の割引」「タクシー補助券」などがありますが、より魅力的な特典(例:市内スーパーのポイント加算、健康診断無料など)を導入することで返納の動機づけが可能になります

免許返納は、本人にとってつらい決断です。その背中を押すのは、やはり身近な家族です

行政と連携した「家族向け支援ガイド」や相談窓口の整備も効果的です

「免許返納後の暮らし設計」講座や、交通支援の個別相談など、心理的・生活的ハードルを減らす取り組みも重要です

高齢者の免許返納問題は、決して「他人ごと」ではありません

今はまだ若くても、いずれ誰もが「免許を返すか、持ち続けるか」の選択に迫られます

だからこそ、今から地域全体で制度や環境を整えておくことが、将来の自分や家族を守ることにつながるのです

寒河江市の事故を他人事として終わらせず、地域ぐるみで「安心して年を重ねられる街」をつくっていきましょう

・90歳運転の事故から免許返納の必要性が再認識された

・高齢ドライバーには運転能力の衰えによるリスクが大きい

・免許返納には移動手段や自尊心の問題など課題が多い

・寒河江市では交通支援・インセンティブ・家族支援が鍵

・免許返納は誰にとっても「自分の未来の選択」の一つ